Hudson riverとEast river二つの川に挟まれて、海にも近いManhattanの夏は思った以上に蒸し暑い。華氏での気温表示(100°F=約38°C)は余計に暑さを感じさせ、摩天楼のヒートアイランドは夜になっても気温が下がらない。そんなNYの真夏の夜にMiles DavisのCoolなサウンドは良く似合う。

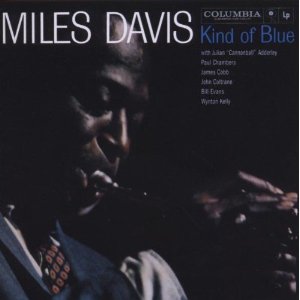

Milesを初めて聴いたのは、大学3年の夏だ。隣に住んでいる従兄が借りてきたレンタルレコードだった。Count BasieやBenny Goodmanといったスウィングのビッグバンドは乗りが良く好きだったが、ボーカルメインのRockやR&Bが好みの中心だったOGはJazzにほとんど興味がなかった。その日も蒸し暑い夜だった。当時付き合っていた彼女(最新のステレオコンポを持っていた)の部屋で雑誌を読みながら録音を頼まれたレコードに針を乗せる。ベースとピアノのゆったりとしたシンプルだが印象的なリフにサックスが加わり、Milesのソロが始まる。シルバーメタリックのスピーカーから流れだす、聴いたこともないやわらかで深く繊細なトランペットのサウンドが、ピンクやパステルカラーの小物やぬいぐるみの置かれた部屋の空間を満たし、開け放たれた窓から夜の闇へと吸い込まれてゆく。A面の一曲目So what、アルバムタイトルは(今となればかの有名な)“Kind of blue” 。曲が進むにつれてOGは、それまで感じたことのない感覚を味わっていた。それはMilesの奏でるミュートサウンドの旋律の不思議な浮遊感とともに、心でなく精神が肉体から解放され自由に漂ってゆく感覚だった。例えるならそのサウンドはまさに“blue”、ロックの燃え盛る赤い炎ではなく静かにゆらめく青い炎であった。

こうした感覚はMilesが取り組み始めた“モード奏法”が生み出すものであることを知るのは、ずいぶん後になってからであった。“コード進行から解放されたモード(旋法、音階)に基づく旋律は創造的であり限界がない”。彼の言葉通りコード進行を予測させない無調性なメロディと楽曲は、我々を重力から解き放ち宙を漂うような浮遊感をもたらす。

40年以上にわたり絶えず進化し続けたMilesの作品群の中から、好きなアルバムを1枚だけ選ぶというのは至難の業だ。モダンJazz史上最高傑作といわれる“Kind of blue”は勿論のこと、Gil Evansのアレンジでオーケストラを従えた“Miles ahead”(ヨットの上で、麦わら風のつばの広い洒落た帽子をかぶり、上半身を少し傾けた女性を捉えたジャケットは、あらゆるジャンルのLPの中でも最も美しく印象的なジャケットの一つで、OGの部屋にもお気に入りの一枚として飾られている)、ベーシストMarcus Millerによるコンテンポラリーなアレンジをバックにした最後期86年の“Tutu”も、他のプレイヤーと呼応し合うインプロヴィゼーションのやりとりではなく、Milesのソロが堪能できるという点で個人的には外せない作品である。

〜ちなみに原稿がサイトにアップされる9月28日はMilesの命日です…R.I.P〜

|